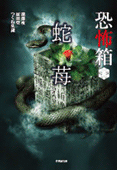

恐怖箱 蛇苺

蛇苺の見本が届いた。

そうだった。今日、蛇苺発売。

恐怖箱 蛇苺

深澤夜、原田空、つくね乱蔵 共著

竹書房文庫

超-1/2006は、一人取るつもりだったのが、二人も取れた。

超-1は1回だけの予定だったのが、今年で都合3年目。

超-1からは二人で十分と思っていたけど、松村進吉、久田樹生、雨宮淳司、深澤夜、原田空、つくね乱蔵、これで6人。

実話怪談は数の勝負だと思う。

嗅覚と運にも左右される。

収穫を形にする技術も問われる。それはなんとかなるけど、嗅覚と運と、当人がそれを続ける意志は、外からどうにかできるもんでもない。

超-1は、「超」怖い話のためのセントラルドグマであれば、その存置目的は果たされる、と思っていたのだけど、「超」怖い話のキャパを越えるほどに、持て余された実話怪談の行く先は、やはり責任持たなきゃいかんと思った。

恐怖箱は超-1選抜の著者を集めた。

これは、単なる素人の寄せ集めの本などではないと自負している。

そして、超-1の本来の趣旨、セントラルドグマ的な役目を、より濃厚に担っているのが恐怖箱でもあると思う。

蛇苺の内容について、恐怖箱にアンケートを設置しておいた。愛読者ハガキとは別ものだ。別に勝敗を意識しているわけではないけど、3人についてどういった反応があるのかは知りたいと思った。

超-1の本来の設置目的、1回だけで終わらなかった存置理由は、如何様にも解釈できる。

怪談の神がいて「まだやれ」と命じたから続いているのだと、そんな言い方をすることもできる。

話を持て余す体験者が、一抱えもある体験談の山を携えて「もうやらないの?」と促された結果かもしれない。

本が売れたから。もっとやって下さいと求められたのだとするなら、それはそれで「機会の存続が求められた」ということだ。それも否定しない。

実話怪談は芸術ではなく、著者が独占できる手柄があるわけでもなく、少なくとも現在のところ実話怪談について栄誉ある賞を授けてくれる権威ある機関があるわけでもない。省みられることはなく、眉を顰められ、蔑まれる存在であり続けていることに代わりはない。これからも変わらない気がする。

超-1はこれからも続く。

超-1がある限り恐怖箱も在る。

恐怖箱が在ることで、「超」怖い話はこの先も続く。

蛇苺が、その意義に耐える本であるかどうかは、この先の読者諸氏の審判を仰ぐしかないのだけど、過去の「超」怖い話のどれと比べても遜色ないとは思っている。

そうでなければ、後を託された者として面目が立たないじゃないですか。

「超」怖い話は思えば僕にとっては学校のようなもので、幾多の卒業生を見送ってきた。在校生*1から見れば、卒業生はそれぞれの充足、満足を理由に、自分達の中の「超」怖い話を完成させて卒業していったのだろうと思う。

だが、卒業生の卒業によって学校がなくなることはない。学校の存在に求める意義は卒業生と在校生では異なる。新入生もいる。またその「超」怖い話という装置そのものは、これからも求められていくのだと思うし、そうだと信じたい。

恐怖箱 蛇苺と「超」怖い話Mは、「超」怖い話第五期の行く末を占うための、重要なマイルストーンであるように思う。

ジャンキーを自負する皆様には、是非ともお手にとって確かめていただきたい。新旧対決、同門対決、という見方をされてもよいだろうし、出藍の誉れを体現したと言ってもいい。蛇苺組は、原稿の全てが終わるまで夢明さんの卒業は知らされていなかったのだけど、出藍の全力を卒業生にぶつけるという効果を、彼等もまた期せずして担うことになったのは、やはり天命というものかもしれない。

いつか、五代目の編著者が出て、僕が卒業するというような時期も来るかもしれない。卒業どころか、シリーズ初の「編著者の不慮の死」というようなこともあるかもしれない。不死の超人ではないのだから、そういうことはいつでも起こりうる。才能の枯渇または怪異との出会いの枯渇というのだって起こりうる。*2

だからこそ、「誰が斃れても「超」怖い話が存続する」ようにするということが、僕の「超」怖い話における目標になった。その「誰が」という条件には、もちろん僕自身も含まれる。二度の休刊も僕がその意を強くする遠因となった。

僕にとっての「超」怖い話は、いつでも続いていて、いつでも卒業生が様子を見に来られる、あわよくばちょっと復帰もできる、そういう「存置存続の場」であらねばならない、というのが「超」怖い話で裏方一筋にきた僕なりの「超」怖い話への義理だとすら思っている。

それだけに、ただ続いているだけでは先人にも読者にも許して貰えない。

続くだけの理由と、説得力と、そうであらねばならない欲求に答える存在でなければならない。

「超-1はセントラルドグマ」というようなことを、何度か書いた。よく、恐怖箱組や冬班向けのメールなんかでも書いた。誰が三番目ってなことはともかくとして、同時に僕が目指しているのは、「碇ゲンドウがいなくても存続するネルフ」なのかもしれないなあとも思う。果たして、その域まではまだ辿り着いていないけれど、それを目指さなければならない。

オネアミスの翼だったか、「人に求められるからこそ存在できる。不要になったら、その瞬間から存在できない。存在する必要がなくなる」というようなニュアンスのセリフがあった。

「超」怖い話が必要とされるなら、恐らくこれからも「超」怖い話は存続する。

恐怖箱もまたそうだろう。

新しきと旧きの競演について、いつかその意義が問われる日がくるかもしれないし、注目されずに捨て置かれるかもしれない。

ともあれ今は、進むしかないのだと思う。

読者と体験者のために、そうするのが「超」怖い話と恐怖箱の債務である、と。